![]() Scheda 0

Scheda 0

INTRODUZIONE al CORSO di URBANISTICA 2

Prof. Domenico Cecchini

La realtà urbana cui si rivolgono oggi gli strumenti di pianificazione urbanistica tradizionali è radicalmente mutata rispetto a quella del periodo in cui tali strumenti furono costituiti. Volti a governare una intensa crescita urbana che si pensava inarrestabile, quegli strumenti si rivelano sempre meno adatti a gestire le trasformazioni soprattutto nelle grandi città, aree urbane e metropolitane dei paesi di antica industrializzazione caratterizzate negli ultimi 30 anni prima dalla stasi o addirittura riduzione demografica e recentemente da una contenuta ripresa determinata soprattutto da nuove immigrazioni; da cambiamenti rilevanti nelle basi economiche; da estesi fenomeni di diffusione urbana; dalla necessità di ridurre gli impatti sui consumi energetici, sulle emissioni di gas clima alteranti, e in generale sulle componenti ambientali; da domande crescenti di qualità urbana e di sostenibilità.

Questioni rilevanti dell'urbanistica sono divenuti il riuso di aree e di complessi edilizi un tempo costruiti per altre funzioni; il recupero di interi quartieri o parti di città, per dotarli di nuove funzioni e servizi, per ridurne i consumi energetici e gli impatti ambientali, per renderli più sostenibili; la realizzazione di nuove “centralità” nelle vaste periferie metropolitane e la ri-progettazione degli spazi pubblici

L'azione urbanistica - e i suoi strumenti generali e operativi - sono sempre più orientati a trasformare la città esistente piuttosto che ad estenderla. Negli ultimi 15 anni la legislazione nazionale ha introdotto nuovi strumenti di intervento (Programmi Integrati, di Riqualificazione o Recupero Urbano, Finanza di Progetto ecc.) volti a rendere l'azione urbanistica più aderente alla mutata realtà urbana e alle nuove domande. Tali strumenti e modi di intervento richiedono nuove capacità di analisi, di progettazione e di gestione degli interventi. Si moltiplicano le esperienze, e si approfondisce il dibattito disciplinare, sul tema della “progettazione urbana” che è oggi, per l’urbanistica, la direzione metodologica ed operativa più interessante e fertile. Una direzione che deve confrontarsi con le sfide della duplice crisi, economica e ambientale.

Il Corso di Urbanistica 2 (III° anno, 1° canale), intende fornire le conoscenze necessarie alla lettura e alla comprensione delle principali problematiche emergenti nelle città italiane ed europee; alla individuazione e all’uso dei diversi strumenti urbanistici, tradizionali e di nuova generazione, per interventi di trasformazione che siano coerenti con i contesti urbani e le nuove domande.

Le lezioni trattano, in una prima parte, dedicata alla progettazione urbana, gli aspetti principali della storia della città, del territorio e dell'urbanistica in Italia e in Europa dalla prima rivoluzione industriale ad oggi. Si mettono in evidenza i rapporti tra le dinamiche storico-sociali e le vicende urbanistiche paradigmatiche che hanno progressivamente definito i temi e gli strumenti tecnici dell'urbanistica moderna. Alcune delle questioni rilevanti dell'urbanistica contemporanea, quali il recupero per finalità pubbliche delle rendite urbane e la qualità degli spazi pubblici, vengono considerate anche nel loro manifestarsi in quelle vicende per farne emergere le attuali specificità, ma anche il loro radicarsi in dinamiche e storie precedenti.

Una attenzione particolare viene destinata alla analisi di esperienze recenti di buone pratiche nella realizzazione di quartieri sostenibili in alcune città europee ed italiane per enuclearne linee guida per la progettazione urbana sostenibile con particolare attenzione alla progettazione degli spazi pubblici. Vengono poi esaminati i metodi e gli strumenti per la progettazione urbana come definiti dalla recente legislazione nazionale e messi in pratica dalle Amministrazioni locali.

Nella seconda parte si procede all'esame critico dei diversi strumenti di pianificazione e progettazione urbanistica previsti dalla legislazione italiana. Viene presentato anzitutto il quadro complessivo degli strumenti alle diverse scale territoriali ed urbane (Piani di area vasta, Piano regolatore generale, strumenti attuativi tradizionali e innovativi).

Vengono delineate le principali criticità degli strumenti tradizionali e i modi per superarle. Una serie di lezioni viene dedicata all'esame dei Piani regolatori di Roma, succedutisi dall'Unità in poi, mettendo in evidenza i loro effetti sulla città fisica; si discute con maggior dettaglio il più recente processo di pianificazione e si esamina il nuovo Piano regolatore generale vigente. Vengono discusse le problematiche relative alla attuazione delle previsioni dei piani alle differenti scale e all'introduzione dei nuovi strumenti o “programmi complessi” esaminati in dettaglio sia nella loro fase formativa, sia in quella realizzativa, allo scopo di permettere una conoscenza critica dei loro obiettivi e della loro efficacia.

Vengono infine esaminati e discussi, anche attraverso specifici casi di studio i temi del progetto urbano e dello spazio pubblico. Con riferimento alle nuove centralità previste dal Piano regolatore generale di Roma sono quindi trattati casi significativi, realizzati, in corso o in fase di elaborazione per ognuno dei quali vengono evidenziate le problematiche degli specifici contesti territoriali o urbani, il modo in cui sono state affrontate e le soluzioni proposte. Infine i principi del progetto urbano vengono applicati criticamente alla progettazione e realizzazione di spazi pubblici, con riferimento a casi europei significativi e all'esperienza romana.

Nel laboratorio progettuale e nelle esercitazioni, svolti in coordinamento con il corso di Urbanistica 2 del prof. Antonio Cappuccitti (2° canale) gli studenti svolgono una attività di progettazione urbana volta a riqualificare, in coerenza con la disciplina del Piano Regolatore vigente, un ambito urbano scelto tra i due proposti dal Corso: l’ambito urbano di Pietralata e quello dell’ex Centro Carni. Dopo una prima fase dedicata alla presentazione degli ambiti, alla scelta da parte degli studenti ed alla conoscenza diretta (sopralluogo) l’attività di progettazione prosegue articolandosi in una fase successiva dedicata all'analisi dell'ambito prescelto per individuarne, anche attraverso la sua evoluzione storica, i rapporti con il contesto urbano e ambientale, la struttura e le risorse e per formulare gli obiettivi di un programma di qualificazione. La terza e più ampia fase è dedicata alla redazione di uno schema di assetto fisico e funzionale, con particolare attenzione alla sostenibilità degli interventi e alla progettazione degli spazi pubblici. Lo schema di assetto viene poi sviluppato in uno scenario fisico e funzionale e vengono definite le relative regole urbanistiche (destinazioni d'uso, regole per l'assetto morfologico e schema di norme tecniche di attuazione).

Le schede, la cui conoscenza è obbligatoria, sono oggetto di una domanda in sede di esame. |

|

Simbolo che distingue le schede |

|

|

|

Le letture sono facoltative e, su richiesta dello studente, possono essere oggetto di discussione in sede di esame. |

|

Simbolo che distingue le letture |

All'allestimento del sito hanno collaborato:

Ing. Andrea Balduini (schede sui modelli urbanistici, e sugli spazi pubblici); Ing. Andrea Cuva (schede sui modelli urbanistici); Arch. Giordana Castelli (schede sulla progettazione urbana sostenibile, sui metodi di valutazione, su Solar City a Linz e su Valdespartera a Saragozza; Ing. Francesco Bigi (scheda su Greenwich Millennium village a Londra); Arch. Carlo Vigevano (scheda su Ammarby Sjostadt a Stoccolma); Prof. Ing. Francesco Rubeo (scheda sugli studi di fattibilità).

Arch. Alessandra Russo, Giovanni Di Sotto (web design ed ingegnerizzazione informatica)

LO

SPAZIO PUBBLICO RITROVATO

Veduta di piazza del Popolo a Roma restituita ai pedoni

Veduta di piazza del Popolo a Roma restituita ai pedoni

Piazza Campo de Fiori a Roma al mattino (mercato)

Piazza Vittorio nel quartiere Esquilino. Risistemazione del giardino, spostamento del mercato, riqualificazione dei portici: un insieme di interventi ne hanno fatto il maggiore e più vivo spazio multiculturale della città.

Altra vista di Piazza Vittorio

Uno spazio pubblico riuscito ha sempre molte funzioni

Piazza Campo de Fiori a Roma al pomeriggio (pedonale)

Piazza Risorgimento come ingresso all'area basilicale di S.Pietro

Dettaglio della sistemazione di Piazza Risorgimento

Restauro di Ponte Sisto: tornato ad essere collegamento pedonale tra via della Lungara e Campo de Fiori

Restauro di Ponte Sisto: tornato ad essere collegamento pedonale tra via della Lungara e Campo de Fiori

La demolizione delle superfetazioni e il nuovo giardino hanno restituito uno spazio di identità (interventi realizzati anche con il programma di riqualificazione Esquilino)

Piazza Capelvenere ad Acilia (Comune di Roma, progetto S. De Silvestre)

Nuovo ponte pedonale che ricollega le 2 parti di Villa Dora Pamphili separate dalla via Olimpica

L'atrio della stazione Termini nel 2000. Il restauro della Stazione ne migliora le funzioni e ripristina la qualità dell'Architettura: il dialogo tra antico e moderno.

L'atrio della stazione Termini oggi: eccessi commerciali rovinano il risultato del restauro

Via Appia Antica pedonale

Galleria del G.R.A. per restituire continuità al parco dell'Appia

Il grande cortile dell'ex stabilimento Peroni ora galleria comunale d'arte moderna

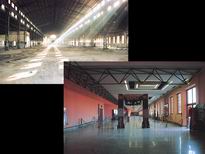

Ex stabilimento "Meccanica Romana" (Ostia) ora "Cineland"

Ex mattatoio ora facoltà di Architettura della III Università di Roma

Ex mattatoio ora facoltà di Architettura della III Università di Roma

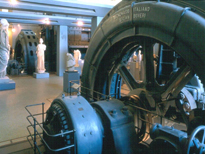

Ex centrale elettrica "Monte Martini" ora museo

Marmi dei Musei Capitolini nell'ex Centrale Montemartini

Marmi dei Musei Capitolini nell'ex Centrale Montemartini

Mappa di Roma di G.Nolli 1748 - in nero gli spazi edificati

Mappa di Roma di G.Nolli 1748 - in nero gli spazi aperti

PROGETTO

URBANO E NUOVO PIANO REGOLATORE

Roma, Nuovo Piano Regolatore: sintesi (da Urbanistica 116, 2001)

Roma, Nuovo Piano Regolatore: modello policentrico, le nuove centralità urbane e metropolitane (da Urbanistica 116, 2001)

Programmi complessi: Programma di Recupero Urbano (art. 11, L. 493/93) Acilia: schema di assetto preliminare

Programmi complessi: Programma di Recupero Urbano (art. 11, L. 493/93) Acilia: schema di assetto definitivo, localizzazione degli interventi